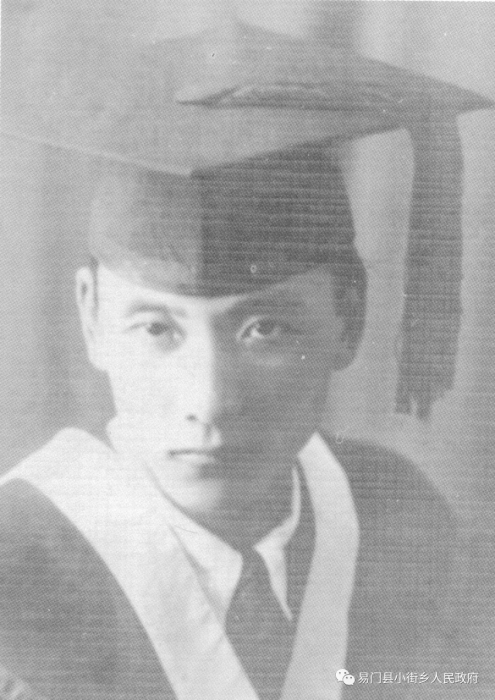

艺坛骁将王旦东(一)

发布时间:2023-09-27 00:00:00

立下壮志 走出山门

王旦东,原名王秉心,字品三。1905年2月26日出生在易门县北区上定乡(今小街乡)甲浦大村一户农民家庭。

上定乡地方偏僻,交通闭塞,自然环境恶劣。民国初期,还没有一所小学。求学的孩童,必须到20余公里外的旧县小学寄读。由于多种原因,王旦东到11岁时才入学启蒙。上高小时,他听教师王用之讲述过五四反帝反封建爱国运动,五年级时他作过一首诗:“御侮当作大丈夫,持枪遍把盗贼诛,中国得安全球稳,耳不闻忧身始舒”。

小学毕业后,王旦东只身到昆明联合中学读初中,1926年,正当王旦东初中即将毕业时,持家的二哥死了,接着家中又失火,房屋烧尽,接踵而至的灾难,迫使他停了学。停了学的王旦东与易门在昆明各学校就读的学生刘之汇、吴和生等提出倡议并建立起“易门旅省学会”,王旦东被选为学会负责人之一,发起了利用寒假回易门举办义务学校,得到全体会员的支持和拥护。

寒假义务学校

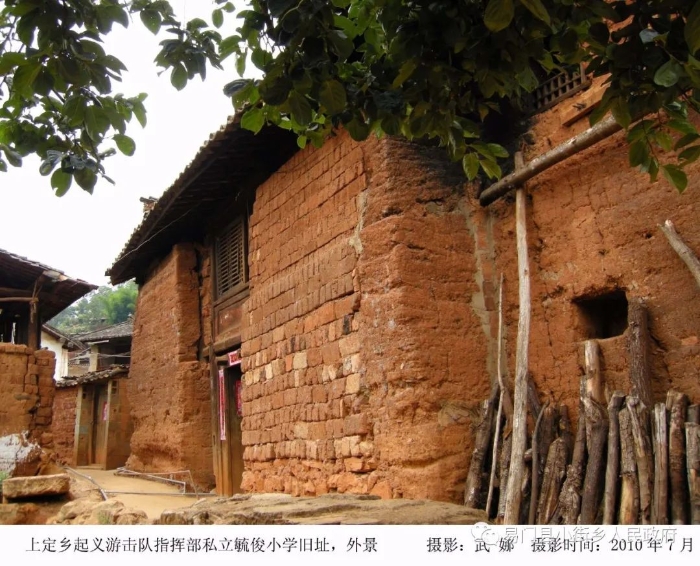

1926年底,王旦东和其他旅省学生以及应邀的同学、朋友分两批先后步行到达易门,在县立高等小学堂(原龙泉镇小学)成立了“旅省学生第一届寒假义务总校(亦称总务处)”。总校下设4个分校,第四分校设在北区上定乡小街见龙寺,王旦东任校长。艾芜、黄洛峰等随王旦东到小街第四分校任教。

义校不仅免费教学,而且还发给入学者课本、教材、纸和铅笔。另外,还打破了乡村学校不招收女生的旧规矩,一时报名入学者十分踊跃。到小街义校报名读书的学生共达300多名,年龄最小的7岁,最大的已有40余岁,还有一部分是家庭妇女。为满足不同年龄求学者的要求,他们不仅开办了初小一年级6个班,1个高小班,还为38岁以上的家庭妇女专门办了一个成年妇女识字班。初小和高小班开设了国语、算术、音乐、体育、美术等课程。识字班主要利用晚上教家庭妇女识字。

王旦东、艾芜、黄洛峰等人除教授好所设课程外,结合办校宗旨,还积极向学生和民众进行进步思想的灌输和传播。他们还利用饭后民众因好奇喜欢到义校聚集看学生上自习、看妇女识字的机会,向民众和学生宣讲国内、国外时事,讲广州革命情况,讲彭湃领导海、陆丰农民闹革命等斗争故事,启发民众翻身闹革命的觉悟,为后来小街发动的农民武装斗争播下了革命的火种。

小街的文化启蒙

王旦东在创办首届义校期间,还做了另外几件事:

一是为义校创作校歌,词曲皆出自他一人之手。歌词是:荒山穷谷,一朵鲜花开放。光华灿烂,遍地飘香。此花何人种?旅省学生种。此花何人栽?阖邑父老栽。此花何人施润泽?吾师雪里送春来。愿大家专心努力,促此花尽量滋长,为我邦国光。

二是大张旗鼓开展破除封建迷信活动。王旦东将校址选定在小街街子上一座叫见龙寺(现龙寺)的庙内,他发动学生和家长,捣毁了部分殿房内的泥塑像,辟为义校教室。他还与艾芜、黄洛峰等一道深入农民家中,用通俗的方法揭穿“端公”、“师娘”的骗人花招,宣传和引导学生、家长及民众不要信神信鬼,有病要求医,求神拜佛不济事等。

三是运用艺术表演形式向民众传播反帝、反封建、争民主、争自由的思想。王旦东、王浩兰和王咏兰共同创作活报花灯剧《乡城亲家母》,此剧的演出在群众中引起了强烈的反响,易门城区、县城附近乡村以及小街的许多妇女回家后都大胆解了裹脚布,将长发剪成了短发。上江口村的小姑娘孙桂英,在义校请老师为她剪掉了长发,回家又解了裹脚布。其母发觉后斥责她,她据理解辩,并于下一个街子天将其母领到街上看了演出,又听了义校老师的演讲,使其母受到了教育,终于理解并默许了女儿解足和剪发的举动。1927年春节期间,以王旦东为首组织并指导义校教师和部分学生排练出一大批文艺节目,春节期间,白天晚上连轴演出,县城及城郊的中屯、方屯、罗所、梅营、曾所等很多村子的一些人家都关门上锁,扶老携幼前往观看。这次演出剧目之多、剧种之多、场面之大、观众之多、影响之深,是易门历史上从未有过的。

四是积极参与义校的“倒文”运动。五是提倡男女平等。首开易门乡小招收女生的先河,并实行男女同校同班,打破了乡村女孩不能上学或大一点的学堂男女生不得同班的清规戒律。

六是向包办婚姻、封建礼教挑战。王旦东的五姐很小的时候由家庭包办,与离家三四十里外的一户人家的儿子订了亲,不幸那家儿子死了,后由死者的弟弟顶替其兄成了亲,女大男小,二人年龄悬殊,再加上两人从不相识,感情始终合不到一块,他五姐提出离婚要求,王旦东了解了情况后,极力支持姐姐的行动。他约上艾芜到了男方家中,写了离婚文书,为五姐解除了婚约,把五姐母女接回家中。当时,此举在易门成为一桩轰动的新闻,对一个封建闭塞的小山村而言,无疑是一场小小的革命。

编辑:巢艳仙

审核:朱继明